»Ephraim Moses Kuh (1731–1790) - ein jüdischer Dichter und Kaufmann«

11. Soirée mit Vortrag, Lesung, Musik und Gespräch

Am 19. September 2024 um 19.00 Uhr

Location

zlb, Berlin-Saal

Zentral- und Landesbibliothek Berlin

Breite Str. 36, 10178 Berlin

Eintritt frei

In der 12. Soirée ermöglicht Dr. Kathrin Wittler (Berlin/Heidelberg) weitere Einblicke in den Kreis um die Gründer-Familie Ephraim und stellt das bewegte Leben des Dichters und Kaufmanns Ephraim Moses Kuh vor, eines Neffen von Veitel Heine Ephraim.

Im Jahr 1840 hat Berthold Auerbach, der bald darauf als Verfasser der »Schwarzwälder Dorfgeschichten« zu Berühmtheit gelangte, einem Zeitgenossen Moses Mendelssohns namens Ephraim Moses Kuh unter dem Titel »Dichter und Kaufmann« ein literarisches Denkmal gesetzt. Für Auerbach repräsentierte das bewegte Leben von Ephraim Moses Kuh (1731–1790) die Herausforderungen jüdischer Emanzipation im europäischen Aufklärungszeitalter. Das macht sein Schicksal auch für uns heute interessant. In den 1760er Jahren zog Kuh aus seiner Geburtsstadt Breslau nach Berlin und fand eine Anstellung als Kassierer bei seinem Onkel, dem Finanzunternehmer Veitel Heine Ephraim. 1768/69 unternahm er eine Reise durch Europa. In den 1770er und 1780er Jahren trat er als einer der ersten jüdischen Dichter deutscher Sprache mit religiösen Oden und scharfsinnigen Epigrammen in der Nachfolge Martials hervor. Zunehmend eingeschränkt durch eine schwere geistige Erkrankung, starb Kuh 1790 im Alter von kaum sechzig Jahren in Breslau. Seine hinterlassenen Gedichte erschienen postum 1792 in Zürich.

Die Soirée bietet eine Gelegenheit, diesen vergessenen Poeten wiederzuentdecken. Es wird sich zeigen: Der virtuose poetische Witz Kuhs, der sich in einem Epigramm »An die Kritiker« kokett als »kleiner Kolibri« vorstellte, hat bis heute nichts von seiner Frische verloren.

Im Anschluss an den Vortrag laden wir unsere Gäste wieder zum Gespräch bei Wasser, Wein und Brezeln ein.

Vortrag: Dr. Kathrin Wittler (Berlin/Heidelberg)

Musik: N.N.

Lesungen: N.N.

Der Vortrag ist Teil des Rahmenthemas der Ephraim Veitel Soiréen 2024, das dem intellektuellen Kreis um die Gründer-Familie Ephraim und der nachfolgenden Generationen gewidmet ist.

(Abb. Vorschaubild: Buchseite (Ausschnitt) »1. Gedichte von Ephraim Moses Kuh«, in: Deutsches Museum, 1784, gemeinfrei)

Die Veranstaltung wird gefördert von der Stiftung Preußische Seehandlung.

»Amalie Beer (1767–1854) und ihr Berliner Salon«

11. Soirée mit Vortrag, Lesung, Musik und Gespräch

Am 25. Juni 2024 um 19.00 Uhr

Location

zlb, Berlin-Saal

Zentral- und Landesbibliothek Berlin

Breite Str. 36, 10178 Berlin

Eintritt frei

Den Vortrag der 11. Soirée der Ephraim Veitel Stiftung widmete Dr. Petra Dollinger (München) Amalie Beer (1767-1854) und ihrem Berliner Salon.

Amalie Beer wurde bekannt als Mutter des Komponisten Giacomo Meyerbeer, des Astronomen Wilhelm Beer und des Dichters Michael Beer, ebenso als große Philanthropin und preußische Patriotin. Sie spielte jedoch auch eine bemerkenswerte Rolle als Gastgeberin ihres Salons, der über Jahrzehnte ein Zentrum insbesondere des musikalischen Lebens in Berlin war. Zu den Gästen zählten nicht nur die Größen der zeitgenössischen Musik- und Theaterwelt, Diplomaten und Literaten, sondern viele Berliner Freunde und Bekannte, darunter auch interessante Vertreter der Familie Ephraim. Der glänzende Rahmen der Geselligkeit kontrastierte auffallend mit der ungezwungenen, herzlichen Art der Gastgeberin. Insbesondere in den temperamentvollen Briefen Amalie Beers an Meyerbeer tritt ihre kluge, energische und humorvolle Persönlichkeit deutlich hervor. Ihr langes Leben verknüpfte die Epoche der Berliner Aufklärung mit der Biedermeierzeit und der Ära König Friedrich Wilhelms IV.

Vortrag: Dr. Petra Dollinger, München

Musik: Rainer Killius (Klavier), Andrea Chudak (Sopran)

Lesungen: Raphaëlle Efoui-Delplanque

Der Vortrag ist Teil des Rahmenthemas der Ephraim Veitel Soiréen 2024, das dem intellektuellen Kreis um die Gründer-Familie Ephraim und der nachfolgenden Generationen gewidmet ist.

(Abb. Vorschaubild: Amalie Beer, Gemälde von Carl Kretschmar, um 1803, Öl/Leinwand, Stadtmuseum Berlin (ehemals Märkisches Museum), gemeinfrei

Fotos: Matthias Reichelt

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Stiftung Stadtmuseum, Berlin

Die Veranstaltung wurde gefördert von der Stiftung Preußische Seehandlung.

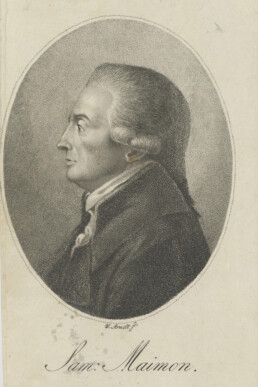

»Salomon Maimon, der Schrecken der Berliner Aufklärung«

10. Soirée mit Vortrag, Lesung, Musik und Gespräch

Am 21. März 2024 um 19.00 Uhr

Location

zlb, Berlin-Saal

Zentral- und Landesbibliothek Berlin

Breite Str. 36, 10178 Berlin

Eintritt frei

In der 10. Soirée hat Dr. Joseph Wälzholz den intellektuellen Kreis um die Gründer-Familie Ephraim für das Publikum erkundet und stellte Salomon Maimon als einen Meister des Dialogs vor.

Salomon Maimon war der Schrecken der Berliner Aufklärung: Ein um 1753 in Polen-Litauen geborenes Wunderkind, das jung verheiratet wurde und mit Anfang 20 seine große Familie verließ, um als Bettler durch Europa zu irren. Ein Außenseiter, Alkoholiker und Provokateur, der in Berlin immer wieder Gönner fand, die er dann regelmäßig beleidigte. Ein Jude, der kein Jude sein wollte, und ein genialer Philosoph, der Kant herausforderte und inspirierte. Seine 1792/93 erschienene »Lebensgeschichte« ist die erste auf deutsch geschriebene Autobiographie eines Juden überhaupt, hier schildert er sein abenteuerliches Leben.

Maimon versuchte immer wieder, einen Dialog zu führen mit orthodoxen ebenso wie mit aufgeklärten Juden, mit orthodoxen ebenso wie mit aufgeklärten Christen. War Maimon vielleicht gerade deswegen, weil er so viel Widerspruch hervorrief, ein Meister des Dialogs? In diesem Vortrag wird Salomon Maimon ausführlich vorgestellt und auch auf seine Herkunft aus Osteuropa näher eingegangen – der Gegend, die heute im Zentrum des Weltgeschehens steht.

Der Vortrag wurde wie gewohnt musikalisch umrahmt.

Vortrag: Dr. Joseph Wälzholz , München

Musik: Florian Burgmayr (Akkordeon, Tuba)

Lesungen: Paul Sonderegger

Der Vortrag war Teil des Rahmenthemas der Ephraim Veitel Soiréen 2024, das dem intellektuellen Kreis um die Gründer-Familie Ephraim und der nachfolgenden Generationen gewidmet ist.

Fotos: Matthias Reichelt

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Stiftung Stadtmuseum, Berlin

Die Veranstaltung wurde gefördert von der Stiftung Preußische Seehandlung.

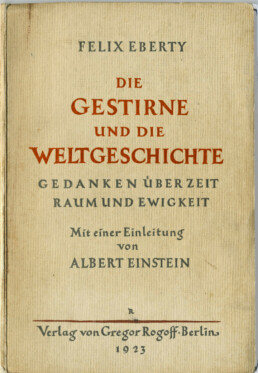

»Felix Eberty: Ephraim-Urenkel - Einstein-Inspirator«

9. Soirée mit Vortrag, Lesung, Musik und Gespräch

Am Dienstag, 14. November 2023 um 19.00 Uhr

Location

zlb, Berlin-Saal

Zentral- und Landesbibliothek Berlin

Breite Str. 36, 10178 Berlin

Eintritt frei

In der 9. Soirée der Ephraim Veitel Stiftung hat Prof. Dr. Karl Clausberg (Hamburg) Felix Eberty, ein weiteres Familienmitglied der Ephraims, vorgestellt.

Felix Eberty war ein Multitalent und Wanderer zwischen Kulturen. Seine Schrift »Die

Gestirne und die Weltgeschichte« hat in diversen wissenschaftlich-fiktionalen Bereichen

prägende Spuren hinterlassen. Sie beeindruckte Einstein, regte die theoretische Biologie

Karl Ernst von Baers und Uexkülls an und brachte auch Benjamins »Engel der Geschichte«

auf den Weg.

Der Vortrag wurde wie gewohnt musikalisch umrahmt.

Vortrag: Prof. Dr. Karl Clausberg, Hamburg

Musik: Matt Rubenstein, Klavier

Lesungen: Claus-Dieter Fröhlich

Fotos: Matthias Reichelt

Eine Kooperation der Ephraim Veitel Stiftung mit der Stiftung Stadtmuseum, Berlin

Gefördert durch die Lotto Stiftung Berlin

»Das verlorene Portrait – Veitel Heine Ephraim und der preußische Hof«

8. Soirée mit Vortrag, Lesung, Musik und Gespräch

Am Dienstag, 6. Juni 2023 um 19.00 Uhr

Location

zlb, Berlin-Saal

Zentral- und Landesbibliothek Berlin

Breite Str. 36, 10178 Berlin

Eintritt frei

In der 8. Soirée der Ephraim Veitel Stiftung begab sich Prof. Dr. Karl E. Grözinger, Vorsitzender der Ephraim Veitel Stiftung, mit seinem Vortrag auf eine spannende Spurensuche.

Eine chronique scandaleuse umgibt das verlorene Portrait von Veitel Heine Ephraim, dem erfolgreichen Münzentrepreneur, Fabrikanten, Bankier und Ältesten der preußischen Judenschaft. Das verlorene Bild wurde an diesem Abend mit Hilfe von Anekdoten, Fakten und Geschichten aus Familie, Geschäft und Beziehungen zum Hof und insbesondere zu Friedrich II. wie seiner Schwester, Prinzessin Anna Amalia von Preußen, rekonstruiert.

Veitel war Aufklärer, traditionell wie Mendelssohn, fürsorglicher Familienvater, Fürsprecher der Juden und zugleich unter der Knute eines Königs, der die Juden hasste und bis aufs Blut auszusaugen suchte. Ein stolzer Jude, der dennoch versuchte, einen jüdischen Finanzadel in Preußen zu begründen.

Der Vortrag wurde wie gewohnt musikalisch umrahmt.

Vortrag: Prof. Dr. Karl E. Grözinger, Vorsitzender der Ephraim Veitel Stiftung

Musik: Christiane Stier, Querflöte und Frauke Jörns , Klavier

Lesungen: Raphaëlle Efoui-Delplanque

Fotos: Thomas Rosenthal

Eine Kooperation der Ephraim Veitel Stiftung mit der Stiftung Stadtmuseum, Berlin

Gefördert durch die Lotto Stiftung Berlin

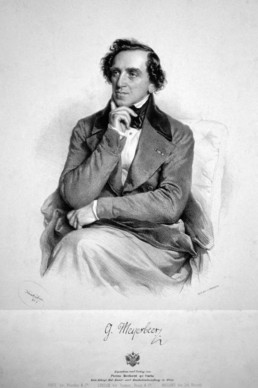

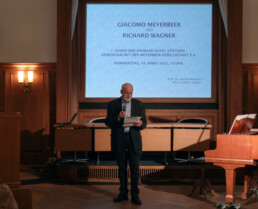

»Giacomo Meyerbeer und Richard Wagner«

7. Soirée mit Vortrag, Lesung, Musik und Gespräch

Am Donnerstag, 16. März 2023 um 19.00 Uhr

Location

zlb, Berlin-Saal

Zentral- und Landesbibliothek Berlin

Breite Str. 36, 10178 Berlin

Eintritt frei

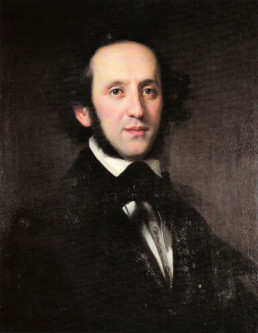

Die 7. Soirée der Ephraim Veitel Stiftung, ein Vortrag von Prof. Jascha Nemtsov mit Lesungen und Musik, wurde gemeinsam mit der Meyerbeer-Gesellschaft e.V. (Berlin) organisiert.

Das Verhältnis zwischen Richard Wagner (1813-1883) und Giacomo Meyerbeer (1791-1864) ist in der Musikgeschichte einzigartig. Meyerbeer hatte als erster renommierter Musiker Wagners Talent erkannt und ihn dann großzügig materiell und moralisch unterstützt. Wagner wurde von Meyerbeer mehrfach protegiert und an verschiedene Opernhäuser empfohlen, was schließlich seinen Durchbruch als Komponist und Dirigent in Dresden bewirkte. Wagner wurde aber auch künstlerisch von Meyerbeer inspiriert und in der Öffentlichkeit durchaus als dessen Schüler angesehen. So war es eine Art musikalischer „Vatermord“, den Wagner mit seiner antisemitischen Diffamierungskampagne beging. Diese Kampagne trug letztlich wesentlich zu einer fast vollständigen Auslöschung Meyerbeers, des bedeutendsten und erfolgreichsten Opernkomponisten seiner Zeit, aus dem internationalen Repertoire bei.

Der Pianist und Musikwissenschaftler, Professor für Geschichte der jüdischen Musik an der Musikhochschule Weimar Jascha Nemtsov beleuchtete in seiner Präsentation verschiedene Facetten der komplexen Beziehung zwischen beiden großen Musikern.

In der Interpretation der Sopranistin Alice Lackner und mit Jascha Nemtsov am Klavier erklangen Kompositionen von Meyerbeer und Wagner.

Fotos: Matthias Reichelt

Eine Kooperation der Ephraim Veitel Stiftung mit der Stiftung Stadtmuseum, Berlin

In Kooperation mit der Giacomo-Meyerbeer-Gesellschaft e. V. (Berlin):

Giacomo-Meyerbeer-Gesellschaft e.V.

c/o Thomas Kliche

Seumestr. 25

10245 Berlin

https://meyerbeer-gesellschaft.de/

thomas.kliche@meyerbeer-gesellschaft.de

Gefördert durch die LOTTO-Stiftung Berlin

»Leopold Zunz und Abraham Geiger als Vorkämpfer für die Reform des jüdischen Gottesdienstes«

Soirée mit Vortrag, Lesung, Musik und Gespräch

Am 22. November 2022, von 19.00 - 21.30 Uhr

Location

zlb, Berlin-Saal

Zentral- und Landesbibliothek Berlin

Breite Str. 36, 10178 Berlin

Eintritt frei

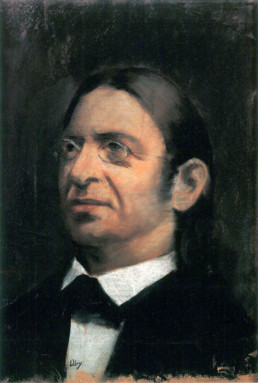

In der Veranstaltung im Herbst 2022 hielt Dr. Klaus Herrmann (Freie Universität Berlin, Institut für Judaistik) einen Vortrag zum Thema »Reform und Wissenschaft im Judentum des 19. Jahrhunderts. Leopold Zunz und Abraham Geiger als Vorkämpfer für die Reform des jüdischen Gottesdienstes«.

Die Anfänge der jüdischen Reformbewegung und das Aufkommen der Wissenschaft des Judentums stehen in einem engen inneren Zusammenhang, sind doch ihre Protagonisten weithin identisch. Auch wenn die Tätigkeit von Leopold Zunz (1794-1886), dem eigentlichen Begründer der Wissenschaft des Judentums, als Prediger am Beerschen Reformtempel in Berlin und damit seine aktive Rolle in der Reformbewegung eine recht kurze Zeitspanne umfasste, so hat er doch zeit seines Lebens die Modernisierung der religiösen Praxis, gerade auch wie sie von Abraham Geiger (1810-1874), dem wohl bedeutendsten Reformrabbiner des 19. Jahrhunderts, vertreten wurde, kritisch begleitet.

Im dem Vortrag ging es jedoch weniger um die Wissenschaft des Judentums als solcher oder um bestimmte Aspekte von Zunzens und Geigers ausgesprochen vielseitigen wissenschaftlichen Tätigkeiten als vielmehr darum, dass die jüdische Reformbewegung sowie die Wissenschaft des Judentums im Kontext protestantischer Mehrheitskulturen entstanden sind.

Auch die Biographien von Zunz und Geiger stehen in diesem Spannungsfeld zwischen der Anziehungskraft der protestantisch geprägten Mehrheitskultur und ihrem Antagonismus gegen den Geltungsanspruch dieser Leitkultur, wobei sich dieses Spannungsfeld seinerseits in heftigen, zwischen Zunz und Geiger geführten Kontroversen über Wissenschaft und Reform im Judentum entladen konnte. Für den Vortrag haben daher auch die Lebenserinnerungen, die Privatkorrespondenzen sowie wenig beachtete und zum Teil noch unedierte Archivalien Berücksichtigung gefunden, die in nuce die inneren Konflikte um die Neudefinition jüdischer Identität in der Moderne zeigen und bisweilen einen starken Anpassungsdruck an die protestantische Mehrheitskultur zum Ausdruck bringen. Die Familiengeschichte der Ephraims in Berlin lässt nur zu gut erkennen, wie sehr dieser Anpassungsdruck als Konversionsdruck wirken konnte.

(http://www.zeno.org/nid/20004346084)

Im Blick auf die Reform ging es in dem Vortrag vor allem um jüdische Gebetbücher, Predigten, jüdische Konfirmationen für Jungen und Mädchen, Katechismen und, nicht zuletzt, um Orgel und Chorgesang. Für die musikalische Modernisierung des jüdischen Gottesdienstes im 19. Jahrhundert stehen vor allem die Namen der großen jüdischen Komponisten Salomon Sulzer (1804-1890) in Wien und Louis Lewandowski (1821-1894) in Berlin, die die synagogale Musik bis heute in entscheidender Weise geprägt haben. Doch als die Reform in Seesen im Jahre 1810 begann, gefolgt von Berlin (1815) und Hamburg (1817), war Lewandowski noch nicht geboren und Sulzer gerade einmal sechs Jahre alt. Die Neuorientierung des synagogalen Gesangs an protestantischen Chorälen in der Frühphase der Reform sowie die von Sulzer und Lewandowski forcierte Rückkehr zur traditionellen, wenngleich dem europäischen Zeitgeschmack angepassten Synagogalmusik haben diesen Vortrag musikalisch umrahmt.

Vortrag: Dr. Klaus Herrmann, Freie Universität Berlin, Institut für Judaistik

Lesungen: Claus-Dieter Fröhlich

Musik: Alte und neue Aufnahmen auf Schallplatte und CD

Fotos: Matthias Reichelt

Eine Kooperation der Ephraim Veitel Stiftung mit der Stiftung Stadtmuseum, Berlin

Gefördert durch die Lotto Stiftung Berlin

»Zwischen Bach und Klesmer: Die Familie Mendelssohn und das jüdische Musikleben im Berlin der 1830er Jahre«

Musik-Werkstatt mit Konzert und GesprächSonntag 12. Juni 2022

16.00-18.00 und 19.00-21.00 Uhr

Location:

Alexander und Renata Camaro Stiftung, Berlin

Potsdamer Straße 98A, 10785 Berlin

Eintritt frei

Jascha Nemtsov, Klavier, Vortrag und Moderation

Nur Ben Shalom, Klarinette

»Er ist ein wahres Phänomen; – ein Mordskerl, der an Vortrag und Fertigkeit keinem Virtuosen der Welt nachzustehen braucht… Übrigens habe ich mich seit langer Zeit in einem Concert nicht so unterhalten, wie in diesem, weil er eben ein wahres Genie ist«. Die enthusiastischen Worte Felix Mendelssohns an seine Mutter sind insofern außergewöhnlich, als sie einem Volksmusikanten gelten, der keine Musikausbildung genoss und nicht einmal die Noten kannte: Michael Joseph Gusikow (1806–1837) war ein jüdischer Klezmer, der 1835 nach Westeuropa kam. Durch Mendelssohns Vermittlung wurde damals Gusikows Gastspiel in Berlin organisiert.

Der Workshop und das anschließende Konzert thematisierten außerdem mehrere weitere Aspekte der Berliner jüdischen Musikkultur jener Zeit, die alle mit der Familie Mendelssohn verknüpft waren. Es ging nicht zuletzt um den Bach-Kult, der in der Familie Mendelssohn von Sara Levy, geb. Itzig (1761–1854), einer Schülerin von W.F. Bach, begründet wurde, aber auch um die neue jüdische Synagogenmusik und deren Protagonisten Louis Lewandowski (1821–1894), der als junger Mensch von Alexander Mendelssohn unterstützt wurde. Schließlich wurden die Fragen der jüdisch-deutschen bzw. jüdisch-christlichen Identität der Familie Mendelssohn diskutiert.

Fotos: Matthias Reichelt

Gefördert durch die Lotto Stiftung Berlin

Der Philosoph Moses Mendelssohn aus Berlin

5. Soirée mit Vortrag, Lesung, Musik und Gespräch

Am 02. Juni 2022, 19.00-21.30 Uhr

Location:

zlb, Berlin-Saal

Zentral- und Landesbibliothek Berlin

Breite Str. 36, 10178 Berlin

Eintritt frei

Vortrag

Stephen Tree

Der Philosoph in der Großstadt: »Moses Mendelssohn aus Berlin«

Der Sage nach ist er kurz nach der Barmizwa, mit vierzehn Jahren, als armer »Bocher« und Bettelstudent zu Fuß in die Großstadt gewandert, in der er sein ganzes erwachsenes Leben verbringen sollte, wo er, wie auf seinem Grabstein vermerkt, als »Chochem«, als der Weise, »Reb Mausche Dessau« begraben wurde, oder, wie ihn die Königlich-preußische Akademie nach Mendelssohns Gewinn ihres philosophischen Preisausschreibens mit seinem selbst gewählten Nachnamen (und zunächst nur einem »S«) bezeichnet hat: »Moses Mendelsohn aus Berlin«.

Eine Stadt, die damals unter seinem »gnädigen König« Friedrich II. auf kulturellem Gebiet denselben europäischen Rang zu erobern versuchte, wie dies Preußen gerade mit militärischen Mitteln tat, und zu deren Ruhm er als »fameux juif«, als der »berühmte Moses Mendelssohn« – so ein an ihn gerichtetes königlich-preußisches Sendschreiben – ebenso beigetragen hat wie als Geschäftsführer einer florierenden Seidenmanufaktur zu ihrer Wirtschaftskraft. Eine Stadt, in der er zugleich den eigenen halbwegs gesicherten Aufenthaltsstatus (III. Klasse, nicht an Frau und Kinder vererbbar) nur den wiederholten Bemühungen des freigeistigen Denkers und königlichen Günstlings Marquis D’Argens zu verdanken hatte, und, wie mehrfach bezeugt, jederzeit judenfeindlichen Pöbeleien und Beschimpfungen ausgesetzt war.

Eine Zeitreise in Mendelssohns Berlin mit Originaldokumenten und Textausschnitten – umrahmt und begleitet von der Musik der Epoche sowie seiner nachgeborenen musikalischen Enkelkinder Fanny und Felix.

Vortrag: Stephen Tree

Klavier: Jascha Nemtsov

Lesungen: Claus-Dieter Fröhlich

Fotos: Matthias Reichelt

Eine Kooperation der Ephraim Veitel Stiftung mit der Stiftung Stadtmuseum, Berlin

Gefördert durch die Lotto Stiftung Berlin

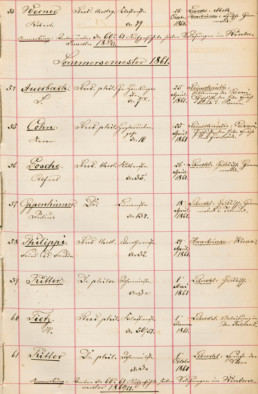

Die erste jüdische Universität in Berlin (1856)

Ein Vortrag von Prof. Dr. Karl E. Grözinger, Vorsitzender der Ephraim Veitel Stiftung, mit Lesungen und Musik - 4. Soirée der Ephraim Veitel Stiftung

Ort: Museum Nikolaikirche, Nikolaikirchplatz, 10178 Berlin Termin: Samstag, 9. Oktober 2021

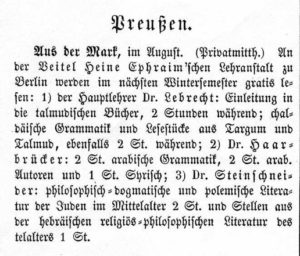

Die erste jüdische Hochschule Berlins wurde 1856 von den Stiftungen der Hofjuweliersfamilie Ephraim gegründet, und zwar nachdem die Berliner Universität die Einrichtung eines Lehrstuhls oder von Dozenturen für jüdische Geschichte und Literatur ablehnte, trotz einer Finanzierungszusage der Ephraimschen Stiftungen. An der „Veitel Heine Ephraimschen Lehranstalt“ unterrichteten und studierten berühmte Gelehrte der Wissenschaft des

Judentums wie Leopold Zunz, Moritz Steinschneider, Theodor Haarbrücker, Abraham Geiger und Fürchtegott Lebrecht. Studenten der Lehranstalt wie Salomon Schechter, Claude Montefiori, Ignaz Goldziher oder Immanuel Loew wurden zu den führenden Köpfen des Judentums. Ein berühmter christlicher Student war der spätere Professor Hermann Leberecht Strack, er war der Begründer des „Institutum Judaicum“ an der Berliner Universität.

Thema des Vortrags ist die Begründung der ersten Berliner jüdischen Hochschule nach universitären Kriterien, die im Blick auf Lehrkräfte und Studierende die Mutterinstitution der späteren Hochschule für die Wissenschaft des Judentums war. Der Umwandlung des schon vor 1774 von Veitel Heine Ephraim gegründeten traditionellen Bet ha-Midrasch in eine akademische Einrichtung ging ein zwanzigjähriges Ringen innerhalb der Stifterfamilie voran, die zum Teil das Christentum annahm, sowie nach außen mit den preußischen Behörden, der Berliner Universität und den Gelehrten der Wissenschaft des Judentums.

Dies wird detailreich anhand bisher kaum beachteter Quellen der ehemals preußischen Archive in Berlin und Brandenburg dargestellt. Akten aus den Archiven beschreiben die Anliegen der jüdischen Antragsteller, die Reaktionen von Universität und Ministerien und die Unsicherheiten der frisch getauften Ephraims im Ringen mit ihren dem Judentum treu gebliebenen Verwandten und Partnern. Die aus den historischen Dokumenten erkennbaren Debatten beleuchten die religiösen, kulturellen, traditionsgebundenen und modernistischen Kräfte, von welchen die damalige Berliner Judenschaft zerrissen war und aus denen schließlich die Scheidewege zwischen Orthodoxie, Reform und Apostasie hervorgingen.

Begleitet wurde der Vortrag von musikalischen Beiträgen aus der Zeit, die zwischen dem Klesmer Michael Gusikow, Kantoralem und Stücken von Mendelssohn und Meyerbeer variieren.

Orgel: Dr. Jakub Sawicki, Dom-Organist am Berliner Dom

Gesang: Isidoro Abramowicz, Kantor und Musikdirektor der Synagoge Pestalozzistraße-Berlin, Jüdische Gemeinde zu Berlin

Lesungen: Kim Bormann, Schauspielerin

Vortrag

Prof. Dr. Karl E. Grözinger

Die erste jüdische Universität in Berlin (1856)

Thema des Vortrags ist die Begründung der ersten jüdischen Hochschule Berlin – die 1856 von den Stiftungen der Hofjuweliersfamilie Ephraim gegründet wurde – nach universitären Kriterien, die im Blick auf Lehrkräfte und Studierende die Mutterinstitution der späteren Hochschule für die Wissenschaft des Judentums war.

Fotos: Matthias Reichelt

Die Soirée fand statt in Kooperation der Ephraim Veitel Stiftung mit der Stiftung Stadtmuseum, Berlin und im Rahmen der bundesweiten Veranstaltungsreihe „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ (#2021JLID).

Weitere Information dazu unter: https://2021jlid.de/

![]()